오감도(烏瞰圖), 시인 이상이 천재인 이유는?

2023. 7. 9. 16:28

대부분의 천재 예술가는 생전에 부와 명예를 얻지 못했고, 시대를 앞서가서 작품을 제대로 평가받지 못했는데, 그런 연유인지 일찍 세상을 떠나거나 불우한 삶을 보낸 경우가 많다.

천재 화가 고흐와 모차르트 그리고 카프카의 삶이 그러하듯... 우리나라의 1900년대 시인 이상 역시 이들 천재 예술가들과 닮아있다.

시인 이상은 1931년 문학계에 데뷔, 1937년 세상을 떠날 때까지 100여 편에 이르는 시를 썼다. 그의 시는 파격적이고 실험적인 아방가르드 시...

시인 이상은 조선총독부의 건축기사, 모던 보이, 화가, 소설가, 로맨티시스트 같은 다양한 별명이 따라다녔고 그만큼 많은 일화를 남기기도 했다.

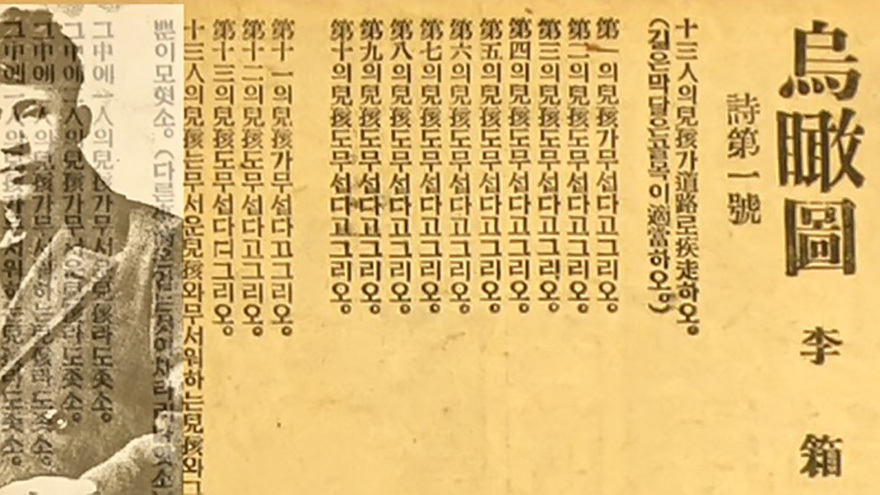

시인 이상의 연작시 ‘오감도(烏瞰圖)’... ‘오감도’는 까마귀가 하늘에서 아래를 내려다본 그림’이라는 의미다. 이 시는 1934년 30편의 기획 특집으로 ‘조선중앙일보’에 연재가 되었지만, 시의 난해함으로 독자들의 빗발치는 항의 때문에 15편을 끝으로 일찍 연재가 중단된다.

하지만 악평만 줄줄이 이어졌던 그의 연작시 ‘오감도’는 문단에서 재평가 되면서 아직도 연구가 되고 있는 시... 이 연작시에서 화자는, 하늘 위를 나는 까마귀의 눈에 보이는 13명의 아이들이 달리기를 하고 있는 길을 주시하고 있다.

이 연작시는 기존 문학의 질서를 무시하며, 맞춤법도 제대로 지키지 않고, 수학기호와 문장 기호까지 차용한 시로, 건축기사였던 시인 이상은 마치 건물을 설계하듯 파격적이고 치밀한 방식으로 시를 창작했다.

그러나 독자들이 이해하기 힘들 정도로 실험적이고 파격적인 이 연작시는 독자들에게 전달하려는 메시지가 분명하게 드러나지 않아, 쉽게 이해하기 어려운 작품으로, 심지어는 말장난을 하는 것처럼 보이기도 한다.

이 연작시에서 실마리를 찾을 수 있는 것은, ‘13인, 질주한다, 막다른 골목, 무섭다’ 등의 시어들... 이런 시어들은 어떤 불안감이나 두려움과 관련이 있다.

먼저 ‘13’이라는 숫자는 서양에서는 불길함을 상징하며, 불안감이 감지되는 ‘최후의 만찬’이라는 그림에서는 만찬에 참석한 사람의 수와 관계가 있다.

또 이 연작시에서 반복되는 ‘무섭다’라는 시어도 그런 심리적 모습을 엿볼 수 있고. 시적 공간으로 설정된 ‘막다른 골목’도 막연한 불안감이나 두려움을 상징한다는 것을 알 수 있다.

그런 불안감과 두려움에서 벗어나려는 행위가 ‘질주한다’는 시어... 그러면서 시인은 마지막 연에 골목이 막혔든 뚫렸든, 아이들이 질주하든 안 하든, 무서운 아이이든, 무섭지 않은 아이이든 상관없다고 말한다.

이 연작시의 마지막 연은 시인 자신을 둘러싸고 있는 불안감이나 공포심이 상황이 어떻게 변 하든 결국 존재한다는 의미... 현대인이 지니고 사는 심리적 불안감을 시인 이상은 이미 그때 감지하고 있었다. 그래서 시인 이상은 천재다.

이상(李箱) 약전(略傳)

우리 나라 천재문인이라는 칭송을 받는 이상은 원래 화가의 꿈을 꾸었을 정도로 그림을 잘 그렸다.

아주 독특한 성격인 그는 친구에게서 오얏나무 미술도구함을 선물받아 흡족한 나머지 이름까지도 오얏나무 상자라는 의미인 이상 (李箱) 으로 개명하였다고 한다,

이상(李箱) 1910.9.14~1937.4.17

본명 김해경(金海卿). 서울 출생.

보성고보(普成高普)를 거쳐 경성고공(京城高工) 건축과를 나온 후 총독부의 건축기수가 되었다.

1931년 처녀작으로 시 ‘이상한 가역반응(可逆反應)’ ‘파편의 경치’를 ‘조선과 건축’ 지에 발표

1932년 동지에 시 ‘건축무한 육면각체(建築無限六面角體)’를 발표. 이 때 처음으로 '이상(李箱)'이라는 이름을 씀.

필명(筆名) ‘이상’은 공사장 인부들이 잘 모르고 ‘이상(李樣)' 부른 대서 연유했다고 보통 알려져 있지만, 1929년의 경성고공 졸업앨범에도 이상(李箱) 이라는 필명이 나온다고 한다.

1933년 3월 객혈로 건축기수직을 사임하고 배천온천(白川溫泉)에 가 요양.

요양지에서 알게 된 기생 금홍과 함께 경성으로 돌아옴

1934년 시 《오감도(烏瞰圖)》를 조선중앙일보에 연재하기 시작했으나 독자들의 빗발치는 항의로 중단한다.

1936년 ‘조광(朝光)’지에 ‘날개’를 발표. 같은 해에 ‘동해(童骸)’ ‘봉별기(逢別記)’ 등을 발표하고 폐결핵 치료를 위해 동경에 가나 불온사상 혐의로 일본경찰에 체포되었다가 병보석으로 풀려 남.

1937년 4월 동경대 부속병원에서 병사.

'Beautiful People' 카테고리의 다른 글

| 尹 “대통령 돼보니 박정희 위대함 느껴” / 박정희 대통령 서거 제44주기 추도식 (0) | 2023.10.27 |

|---|---|

| Robert Arthur Moog &The Moog synthesizer (0) | 2023.10.26 |

| 김해경(金海卿)과 이상(李箱)의 이상향[理想鄕] (0) | 2023.10.25 |

| “내 정체성은 전라도 사람”… 증조부때부터 한국서 선교-교육-의료 활동 (0) | 2023.10.24 |

| 가수 문주란[文珠蘭] 시대의 서막 ‘동숙의 노래’ (0) | 2023.10.20 |