1929년 경성고등공업학교 건축과 졸업 사진 <추억의 가지가지>에서

본명 김해경(金海卿)

출생 1910년 9월 23일, 한성부 서서 인달방 사직동계 사직동(現 서울특별시 종로구 자하문로7길 18)

사망 1937년 4월 17일(향년 26세), 도쿄부 도쿄시 혼고구 도쿄제국대학 부속병원(現 도쿄도 분쿄구 도쿄대학 부속병원)

본관 강릉 김씨

부모 아버지 김연창, 어머니 박세창

* 이상의 생부(生父)는 궁내부(왕실 살림을 맡던 기구) 활판소에 근무하다가 활판기계에 손가락 세 개를 잘린 뒤 이발소를 차리지만 벌이가 신통치 않았으며 얼굴이 얽었다고 한다. 어머니 또한 곰보에 성도 생일도 모르는 고아였다고 한다.

3세 때 백부의 집에 양자로 들어가 조부, 조모, 백부의 보호 아래 성장했다.

"박제가 되어버린 천재를 아시오?"

그의 대표작 날개의 첫 문장.

유년 시절

양어머니(백모)는 아들을 낳지 못해 남편에게 구박받던 스트레스를 이상에게 풀었으며, 이상을 입양한 지 얼마 안 되어 친아들이 태어나자 이상을 대놓고 홀대하였다고 한다. 백부 또한 어린 조카 김해경을 입양했는데도 불구하고 아들이 아닌 영특한 머리로 가문을 일으킬 인재로만 생각하여 항상 엄격한 모습으로만 대했다.

어렸을 때부터 그림에 재주가 있어서 길바닥에 버려져 있던 목단 열 끗을 똑같이 그려내어 사람들을 놀라게 했다고도 하고, 자 없이도 직선을 긋는 재주가 있었다고 한다. 의탁하고 있던 백부의 가세마저 기울자 해경은 학교에서 현미빵을 팔아 고학 생활을 꾸려간다. 보성고보를 졸업한 그는 진로 문제로 고민에 빠진다. .

이러한 성장 배경 탓에 이상은 현대화된 도시인의 삶을 살았지만, 보수적인 가치관이 자리잡고 있어 당시 신세대들이 몰고 온 변화의 바람이 탐탁치 않았던 것으로 보인다. 작가로서 본인도 이러한 성향을 많이 고민했는지, 말년에 이상이 도쿄에서 김기림에게 쓴 편지에 "암만해도 나는 19세기와 20세기 틈바구니에 끼여 졸도하려 드는 무뢰한인 모양이요. 완전히 20세기 사람이 되기에는 내 혈관에는 너무도 많은 19세기의 엄숙한 도덕성의 피가 위협하듯이 흐르고 있소그려" 라고 쓰기도 하였다. 그러나, 그가 후에 한국의 20세기를 대표하는 작가이자 영원한 모던보이의 상징이 된다는 것을 보면 신기한 사실.

'이상' 이라는 필명은 총독부 건축 기사로 일하던 당시 한 인부가 김해경을 '긴상(김씨)'라고 불러야 할 것을 김 씨와 이 씨를 헷갈려 실수로 '이상'이라고 불렀던 것에서 유래되었다는 설이 널리 퍼져 있지만, 보성고보 시절부터 절친했던 친구 구본웅 이 선물로 준 오얏 나무(李 : 오얏나무 리)로 만들어진 화구상자(箱 : 상자 상)를 받고 친구의 호의에 보답하기 위해서 이상이라는 필명을 정하게 되었다는 설도 나와 있다. 전자는 이상의 여동생 김옥희와 아내 변동림의 증언이지만, 후자는 보성고보 시절 직접 디자인한 졸업 앨범에 이상이라고 서명한 것이 발견되어 보다 설득력이 높다.

문학가로 데뷔

같은 해에 백부가 죽자 이상은 친가로 돌아오게 된다. 친부는 사고로 손가락을 잃은 가난한 전직 이발사였는데 양반이라는 자존심이 강했던 백부의 집에서 자란 이상은 가난하고 배운 것 없는 친부가족에게 적응하지 못하고 방황하였다. 이상은 이 당시 자신의 모습을 <슬픈 이야기>라는 수필에서 묘사하고 있다.

1932년 '비구(比久)'라는 가명으로 소설 '지도의 암실', 시 '건축무한육면각체'를 내면서 문학 활동이 점차 활발해지던 차에 새로 부임한 일본인 상사와의 마찰로 스트레스를 받던 이상은 1933년 심한 각혈 증세를 겪고, 병원에서 폐결핵 진단을 받는다. 폐결핵을 진단받은 이상은 곧바로 건축 기사일을 그만 두었다.

금홍이

그럼에도 금홍을 퍽 사랑했는지 '이런시'에서 금홍에 대한 이야기가 나온다.

이런시 - 이상

역사(役事)를하노라고 땅을파다가 커다란돌을하나 끄집어내어놓고보니 도무지어디서인가 본듯한생각이들게 모양이생겼는데 목도(木徒)들이 그것을메고나가더니 어디다갖다버리고온모양이길래 쫓아나가보니 위험하기짝이없는큰길가더라.

그날밤 한소나기하였으니 필시그돌이깨끗이씻겼을터인데 그이튿날가보니까 변괴로다 간데온데없더라. 어떤돌이와서 그돌을업어갔을까 나는참이런처량한생각에서 아래와같은작문을지었도다.

"내가 그다지 사랑하던 그대여 내한평생에 차마 그대를 잊을수없소이다. 내차례에 못올사랑인줄은 알면서도 나혼자는 꾸준히생각하리다. 자그러면 내내어여쁘소서."

어떤돌이 내얼굴을 물끄러미 치어다보는것만같아서 이런시는 그만찢어버리고싶더라.

보면 알겠지만 다른 지방에서 기생으로 일하는 금홍의 필연적인 운명을 안타까워하는 내용이다. 하지만 사실 이것은 굉장히 단편적인 해석이다. 이상의 다른 문학 작품을 살펴보았을 때, 자아 합일에 대한 갈등을 그려냈다고 보는 것이 좀 더 정확하다. 당시 유행하던 낭만주의 시풍을 비판했다고 보기도 한다.

이상의 소설 '날개' 역시 금홍과의 동거 생활에서 얻은 체험들을 바탕으로 쓴 소설로. 주인공(이상 자신)은 자신의 방에만 틀어박혀 아내가 매춘을 하는지도 모르는 채 무능력하게 늘어져 있는 사람으로 묘사된다. 중간에 나오는 '연심이'는 금홍의 실제 이름이다. 이외에도 이상은 사망 직전인 1936년, 금홍과의 만남과 헤어짐을 이야기한 '봉별기(逢別記)'라는 단편을 쓰기도 했다.

제비가 폐업한 직후 이상은 다방 제비에 드나들던 문학가들의 추천으로 1934년 구인회에 가입하여 명사들과 교제하기 시작했으며 박태원의 신문소설 '소설가 구보씨의 일일'에 '하융(河戎)' 이라는 가명으로 삽화를 그리기도 했다. 구인회에서 그는 특히 같은 병을 앓고 있던 소설가 김유정과 친하게 지냈다고 하며, 심지어는 동반자살을 권유하기도 했다.(김유정의 거절로 실행되지는 못하였다.) 한편 이상은 금홍과 헤어지고 다방 <제비>가 망한 후에도 1935년에 다시 인사동에 <쓰루(つる,학鶴)>, 종로 1가에 <69>를 차례로 개업했다가 남에게 넘기고, 그러고도 다시 명동에 <무기(むぎ)>란 다방을 열었으나 이것도 망한다. 경영에 있어서는 천재가 아니었던 듯. 오죽했으면 어떻게 해야 돈을 벌 수 있냐고 하소연했을 정도. 결국 그 사이 가족들은 빈민촌으로 이사가게 된다.

스물일곱 나이로 요절한 천재 작가 이상. “한국 현대시 최고의 실험적 모더니스트이자 한국 시사 최고의 아방가르드 시인” 이라는 평가를 받는 이상은 어두운 식민지 시대에 돌출한 모던 보이다.

일본 유학과 사망에 이르기까지

그러나저러나 동경 오기는 왔는데 나는 지금 누워 있소그려. 매일 오후면 똑 기동 못 할 정도로 열이 나서 성가셔서 죽겠소그려.

동경이란 참 치사스러운 도십디다. 예다 대면 경성이란 얼마나 인심 좋고 살기 좋은 '한적한 농촌'인지 모르겠습디다.

어디를 가도 구미가 당기는 것이 없소그려! 꼴사납게도 표피적인 서구적 악습의 말하자면 그나마도 그저 분자식(分子式)이 겨우 여기 수입이 되어서 진짜 행세를 하는 꼴이란 참 구역질이 날 일이오.

나는 참 동경이 이따위 비속(卑俗) 그것과 같은 물건인 줄은 그래도 몰랐소. 그래도 뭣이 있겠거니 했더니 과연 속 빈 강정 그것이오.

한화휴제(閑話休題) ―나도 보아서 내달 중에 서울로 도로 갈까 하오. 여기 있댔자 몸이나 자꾸 축이 가고 겸하여 머리가 혼란하여 불시에 발광할 것 같소. 첫째 이 가솔린 냄새 미만(彌蔓) 넘쳐흐르는 것 같은 거리가 참 싫소.

하지만 도쿄에 도착한 후 폐결핵이 악화되었고, 새 출발의 발판 기점으로 삼으려고 했던 도쿄에 대한 환멸감을 느껴 자괴감에 시달리게 된 이상은 조선에 "다른 사람들을 볼 면목이 없다."고 적힌 편지를 보낸 후 햇빛도 들지 않는 싸구려 방을 얻어서 홀로 은거해 버린다. 그리고 그 직후 도쿄에 온 지 몇 달도 안 된 시기인 1937년 2월 12일 이상은 일본 경찰에 불령 선인(不逞鮮人 사상불온혐의 )으로 체포되어, 도쿄 니시칸다(西神田) 경시청 경찰서에 구금되었다.

후기 작품인 <종생기>에서는 자신의 최후를 썼다. 작품 속에는 자신 스스로 자신의 묘비명을 직접 쓰는 부분이 나오는데, 여기서 1937년 음력 3월 3일을 생년과 대입해 보면 놀랍게도 실제 사망 일시와 큰 차이가 나지 않는다.

일세의 귀재 李箱은 그 通生의 대작(終生記) 한 편을 남기고 서력 기원후 1937년 丁丑 3月 3日 未時 여기 백일 아래서 그 파란만장(?)의 생애를 끝막고 문득 卒하다. 향년 만 25세와 11개월. 오호라! 상심 크다. 허탈이야. 잔존하는 또 하나의 李箱 구천을 우러러 호곡하고 이 寒山 一片石을 세우노라. 애인 정희는 그대의 몰후 수삼인의 비첩된 바 있고 오히려 장수하니 지하의 李箱아! 바라건댄 명목하라.

다만 공인된 생년인 1910년 8월 10일과 1937년 3월 3일을 계산하면 25세 11개월이 아니라 26세 6개월이 나오는데, 작품에서 완벽하기로 소문난 이상이 자신의 생몰을 틀린 것은 실제 생년이 잘못되었거나, 아니면 죽기 직전 이상의 판단 착오일 것으로 추측하고 있다.

그의 유언은 "레몬 향기가 맡고 싶소"라고 알려져 있었으나, 후일 이상의 아내였던 변동림이 "메론이 먹고 싶다"였다고 술회하였다. 다음은 이상의 마지막 모습을 회고한 아내 변동림의 글이다.

나는 열두 시간 기차를 타고 여덟 시간 연락선을 타고 또 스물네 시간 기차를 타고 동경에 닿았다. 동대 병원 입원실로 직행하다. 이상의 입원실, 다다미가 깔린 방들, 그중의 한 방문을 열고 들어서니 이상이 거기 누워 있었다. 인기척에 눈을 크게 뜨다. 반가운 표정이 움직인다. 나는 무릎을 꿇고 그 옆에 앉아 손을 잡다. 안심하는 듯 눈을 다시 감는다. 나는 긴장해서 슬프지 않았다. 어떻게 해야 살릴 수 있나, 죽어간다고는 믿어지지 않았다. 상은 눈을 떠보다 다시 감는다. 떴다 감았다. 귀에 가까이 대고 "무엇이 먹고 싶어?", "셈비끼야의 메론." 이라고 하는 그 가느다란 목소리를 믿고 나는 철없이 천필옥에 메론을 사러 나갔다. 안 나갔으면 상은 몇 마디 더 낱말을 중얼거렸을지도 모르는데. 멜론을 들고 와 깎아서 대접했지만 상은 받아넘기지 못했다. 향취가 좋다고 미소 짓는 듯 표정이 한 번 더 움직였을 뿐 눈은 감겨진 채로. 나는 다시 손을 잡고 가끔 눈을 크게 뜨는 것을 지켜보고 오랫동안 앉아 있었다.”(김향안 에세이 ‘월하의 마음’ 397쪽 중)

그의 생가는 종로구 통인동(서촌)에 있다. '이상의 집'이라는 이름으로, 문화유산국민신탁에서 이상의 생가를 현대적으로 복원하여 현재 생가에서 이상의 생애와 작품들을 알리고 있다. 이상이 살아생전 지은 시들과 소설, 삽화의 스캔본을 열람할 수 있다. 2018년 12월에 라이엇 게임즈의 후원으로 새롭게 재개관하였다.

평가

- 이상, <최후>

이상은 전문용어와 외국어, 그리고 숫자 및 기호의 남발, 문법적으로 이해가 가지 않는 이상한 문장, 기존의 언어체계를 무시하는 기법 등 모더니즘에 입각한 아방가르드 문학의 대표적인 인물로, 그가 쓴 시는 그가 사망한 지 90여년이 다 되어가는 현재까지도 여전히 '혁신적' 이라는 평을 받고 있다. 그는 기존의 문법을 파괴하기 위해 시에서 띄어쓰기를 전혀 하지 않는 ‘다다’ 기법을 사용했으나, 알파벳, 프랑스어, 독일어와 달리 음절 단위의 문장으로 구성된 한국어와 애초부터 띄어쓰기가 없는 일본어는 다다이즘 기법에 한계가 있었으므로 실험 단계에서 그치고 말았다. 참고로 이는 이상의 후기 시에 대한 설명으로 이상의 시작 초기에 쓴 일본어 시들에서 이상이 초현실적인 분위기를 표현하기 위해 쓴 방법은 시에 수학기호나 외국어 등을 사용한 것이었다.

또한 성적인 표현을 난해하다 할 뿐이지 표현하고자 할 때는 거침없이 표현하기도 하였다.

이상은 전위적인 형태의 시로 가장 유명하다. 그의 대표작인 '오감도'가 처음 신문에 게재되었을 때, 독자들의 반발은 매우 거센 반면에, 문학계에서는 커다란 이슈로 떠오른 듯하다. 심지어 이상의 문체를 따라하는 학파까지 생겼는데, 이를 삼사문학파라 하였다.

대표 시들이 너무 해괴한지라 "그냥 이거 아무 의미 없이 휘갈겨 쓰고 사람들이 고민하는 모습을 즐기는 것이 아니냐?"라는 소리도 있으나, 학계의 전반적인 반응은 '그런 것 같지는 않다.'이다. 이상은 문학 잡지의 편집자로 일하기도 하였고(구인회의 회지를 그가 편집했다.) 문학가로서의 데뷔작인 12월 12일, 휴업과 사정 등은 평범한 단편 소설이다. 또한 이상이 시를 아무 계산 없이 썼다고 하기에는, 그의 글들이 서로 맞닿아 상통하는 부분이 너무 자명하다. 비록 평소 행동은 좀 괴짜스러웠을지라도, 문학가로서의 이상은 언제나 차분하고 진지했던 것이다.

흔히 이상이 2000여편의 작품을 남겼다는 이야기가 펴져있는데, 이 2000편 운운하는 표현은 이상 본인이 오감도 연재가 중단된 후 남긴 작가의 글에서 "이천점에서 삼십점을 고르는 데 땀을 흘렸다"는 대목에서 비롯된 것이다. 실제로는 사후 발견된 글들을 모두 합해도 그 숫자에는 크게 못 미친다.

도쿄도 - 나무위키

지금의 도쿄도 지역은 폐번치현 이전에는 무사시노쿠니(武蔵国) 산하 도시마군(豊島郡),[44] 에바라군(荏原郡),[45] 가쓰시카군(葛飾郡),[46] 아다치군(足立郡) 일부,[47] 니쿠라군(新座郡) 일부,[48]

namu.wiki

도쿄도 - 나무위키

지금의 도쿄도 지역은 폐번치현 이전에는 무사시노쿠니(武蔵国) 산하 도시마군(豊島郡),[44] 에바라군(荏原郡),[45] 가쓰시카군(葛飾郡),[46] 아다치군(足立郡) 일부,[47] 니쿠라군(新座郡) 일부,[48]

namu.wiki

여담

-

그의 아내 변동림은 1916년생으로 6세 연하였다. 이복 언니 변동숙이 있었는데 변동숙은 예술가 구본웅의 계모였다. 구본웅의 주선으로 이상과 결혼했으나 이상이 일찍 죽은데다 도쿄에 가서 떨어져 지낸 시간을 감안하면 실질적으로 결혼생활을 한 기간은 고작 4개월. 그래서인지 자식을 보지 못했다. 연인이었던 금홍이처럼 그녀 역시 이상의 소설에 '임이'라는 이름으로 등장한다. 이상과 사별하고 7년 후인 1944년 화가 김환기와 재혼했고, 남편 김환기의 이전 호를 따서 김향안(金鄕岸)으로 이름을 바꾸었다. 이후 그 이름으로 프랑스 소르본 대학과 에콜 드 루브르 등에서 미술을 공부해 미술평론을 쓰기도 했다. 김환기와의 사이에서도 자녀는 없으며, 1974년 김환기가 사망한 후에는 사비로 서울특별시 종로구 부암동에 환기미술관을 설립했는데, 국내 최초 사설 기념관이다. 이상의 자취를 정리하는 데에도 많은 도움이 되었다. 88세까지 장수하고 2004년 사망했다.

-

조선총독부에서 일했다는 점 때문에 친일반민족행위자라는 주장도 있지만, 이상은 전체주의와 군국주의를 매우 혐오했다. 절대로 친일반민족행위자가 아니며, 가난한 집안에서 안정적인 일자리를 갖기를 원했던 부모님의 뜻과 생계 문제로 인해 어쩔 수 없이 조선총독부에서 근무했을 뿐이다. 일제 강점기 당시에는 많은 조선인들이 생계를 위해 일본인에게 협조하는 척이라도 하거나 혹은 강제로 징용, 징병되어 일해야 했기 때문에 친일반민족행위자의 판별은 매우 조심스럽게 이루어져야 한다. 따라서 일제의 공공기관이나 공기업에서 근무했다는 이유만으로 친일반민족행위자로 규정하지는 않는다. 고위직으로 활동하거나 독립운동가들을 검거 및 고문했거나 위안부와 강제징용자를 모집하러 다닌 게 아닌 이상 말단급 사무직이나 기술직으로만 일했던 사람을 친일반민족행위자로 보기엔 무리가 있다.

-

상기 관련하여 이상 사후 1960년대에 그의 여동생의 잡지 인터뷰에 따르면, 오빠는 전체주의이면서 군국주의였던 일본을 국가적인 관점에서는 좋아하지는 않았지만 그렇다고 일본 사람이나 일본 문화라고 특별히 싫어하지는 않았다고 한다. 실제로 이상은 조선총독부에 근무했을 때도 한 일본인 상사와 코드가 잘 맞아 친하게 지냈다고 하며, 작품 대부분도 일본어로 썼고 동시대를 살았던 일본인 작가 아쿠타가와 류노스케를 동경했으며 작품 내에도 일본 문화가 많이 담겨져 있다. 그러나 이상은 일제강점기에 태어나 일제식 교육을 받고 성장한 시대적인 환경에 맞게 살아온 일제강점기의 평범한(?) 시민일 뿐이며, 이상에게 반일 의지가 안 보인다고 해서 친일파라고 보기에도 무리가 있다.

-

김기림에게 보낸 편지에서 르네 클레르의 '유령은 서쪽으로 간다(1935)'를 잡동사니라며 깠다. '르네 클레르, 똥이나 먹으라지요'라는 부분이 압권.

-

SCP 재단 세계관에서는 SCP-937-KO라는 번호가 붙여진 수석의 원 주인이었다. 이상의 평소 행실과 대상의 특성을 비교해보면 꽤 흥미롭다. 수석을 '날개'라고 부른 것과 나중에 '날개'라는 소설이 나오고 거기서 나오는 날개의 의미를 비교하면 더더욱.

-

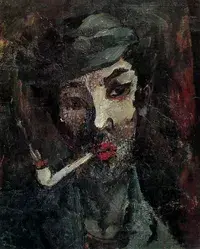

구본웅은 '친구의 초상'이란 제목으로 이상의 초상화를 그렸다.

친구의 초상, 캔버스에 유채 65 x 53cm, 1935년. 민음사에서 출간한 이상 단편소설 전집의 표지가 이 그림이다. 그리 크지 않은 그림이지만 당시의 다른 그림들과는 다르게 음울하면서 묘한 색기가 보는 이의 발걸음을 멈추게 한다. 일각에서는 이 그림을 두고 이상과 구본웅의 동성애적 관계를 암시한다고 해석하기도 한다.

가계도

-

김병복(金秉福)

-

김연필(金演弼, 1883~1932) / 後妻 김영숙

-

김문경(金汶卿)

-

-

김영창(金永昌, ?~1937) / 妻 박세창(朴世昌, 1887~1979)

-

장남 김해경(金海卿, 1910~1937): 이상

-

차남 김운경(金雲卿, 1913~?): 월북

-

장녀 김옥희(金玉姬, 1916~2008) / 夫 문병준(文炳俊, 1913~1990)

-

장남 문완성(文完成)

-

문재호(文宰皓)

-

-

차남 문유성(文有成) / 妻 박영분(朴榮分)

-

문진호(文辰皓)

-

문도희(文度嬉)

-

-

3남 문창성(文昌成)

-

4남 문내성(文來成)

-

장녀 문미성(文美成)

-

-

-

'Beautiful People' 카테고리의 다른 글

| Robert Arthur Moog &The Moog synthesizer (0) | 2023.10.26 |

|---|---|

| 이상(李箱) 약전(略傳) (0) | 2023.10.25 |

| “내 정체성은 전라도 사람”… 증조부때부터 한국서 선교-교육-의료 활동 (0) | 2023.10.24 |

| 가수 문주란[文珠蘭] 시대의 서막 ‘동숙의 노래’ (0) | 2023.10.20 |

| 아름다운 스물한 살 (0) | 2023.10.19 |